除窗面的垂直照度外,影響居住者的另外一個(gè)因素來源于可直接看到燈具的刺眼光線。一般而言,燈具的亮度為測(cè)量其影響的指標(biāo)。而CIE第150號(hào)技術(shù)報(bào)告所提的標(biāo)準(zhǔn)使用的指標(biāo)則不是亮度,而是判斷觀察者直接看到的燈具在該方向的光強(qiáng)(Ⅰ)。

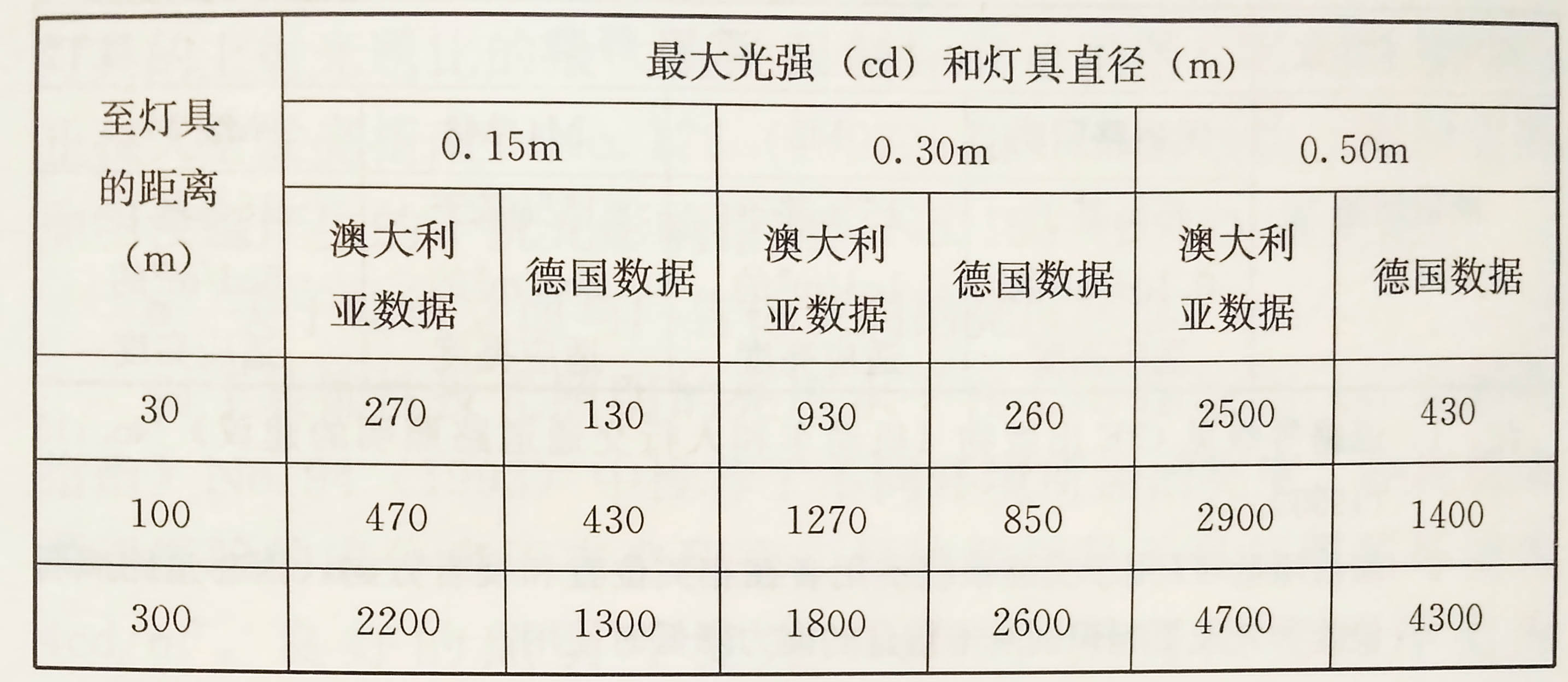

國(guó)際照明委員會(huì)第5分部所提標(biāo)準(zhǔn)是以德國(guó)和澳大利亞的試驗(yàn)為依據(jù)。該試驗(yàn)對(duì)周圍環(huán)境較眀亮的居民區(qū)域(環(huán)境區(qū)域E3)的容許光強(qiáng)值如表。

德國(guó)的數(shù)據(jù)以不舒適眩光的“舒適與不適的臨界值”(BCD)為基礎(chǔ),通過對(duì)眩光光源的視角和背景亮度因素的分析,將眩光光源的最大容許亮度換算為容許光強(qiáng)。澳大利亞的數(shù)據(jù)基于記錄人們反應(yīng)頻次(衡量不適感覺的尺度),若有10%的回答者評(píng)價(jià)“過亮”,則將這個(gè)臨界值的光強(qiáng)作為容許光強(qiáng)值。隨著燈具距離的加大,澳大利亞與德國(guó)的光強(qiáng)容許值更為接近。

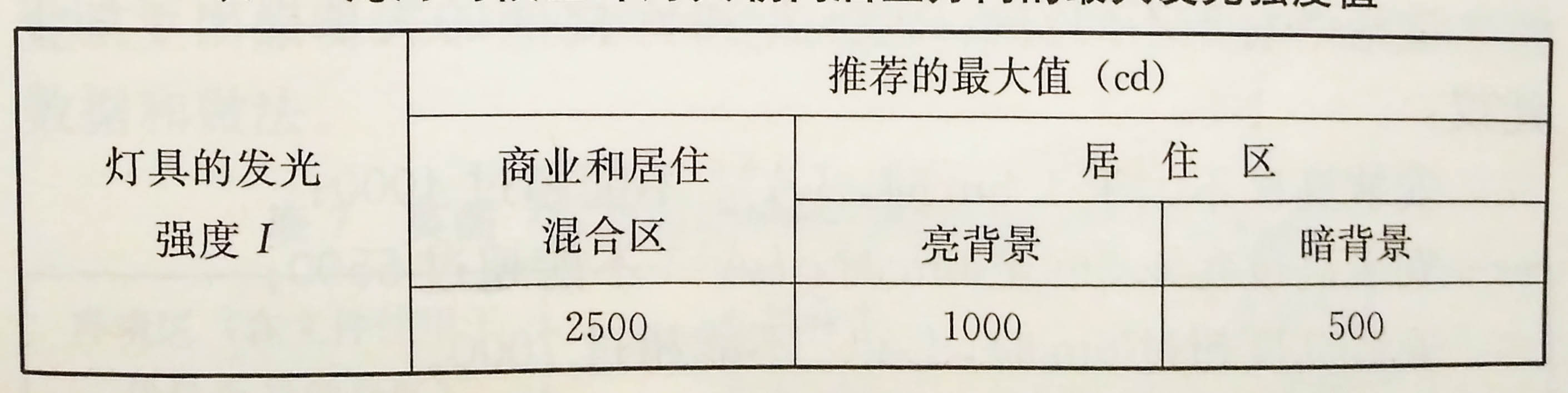

該技術(shù)委員會(huì)根據(jù)照明燈具的大小、觀測(cè)距離等因素,采用l0o0cd為環(huán)境區(qū)域E3的熄燈時(shí)段的容許值為代表。按適應(yīng)水平確定其他環(huán)境區(qū)域的容許光強(qiáng)值。但在熄燈時(shí)段前,該值過小而存在不適用的問題,這時(shí)可根據(jù)澳大利亞的研究成果,取高1級(jí)的光強(qiáng)容許值。

CE在確定此標(biāo)準(zhǔn)時(shí),還直接參考了澳大利亞1997年制定的《限制室外照明光干擾》AS4282-1997,詳見表: